崇左市江州区食用菌智慧种植基地

一、场景概述

广西华绿生物科技有限责任公司于2023年6月和2024年8月分别建成金针菇、白玉菇及蟹味菇生产厂房,预计2025年建成鹿茸菇生产厂房并投产。该公司位于崇左市江州区新和镇循环经济产业园,以科技赋能农业,构建“甘蔗渣/玉米芯等农业废弃物→食用菌工厂化生产→菌渣有机肥还田”的全闭环蔗糖循环经济产业链,推动传统农业向高端化、智能化、绿色化转型。

二、场景背景与应用

(一)场景背景

我国食用菌产业长期受困于传统生产模式,存在效率低下、质量不稳定、资源浪费严重等问题。

(二)场景应用

1.培育特色产业:专注生产金针菇、白玉菇、鹿茸菇等高端食用菌,并积极开发深加工产品,形成“种植—加工—销售”一体化产业链。

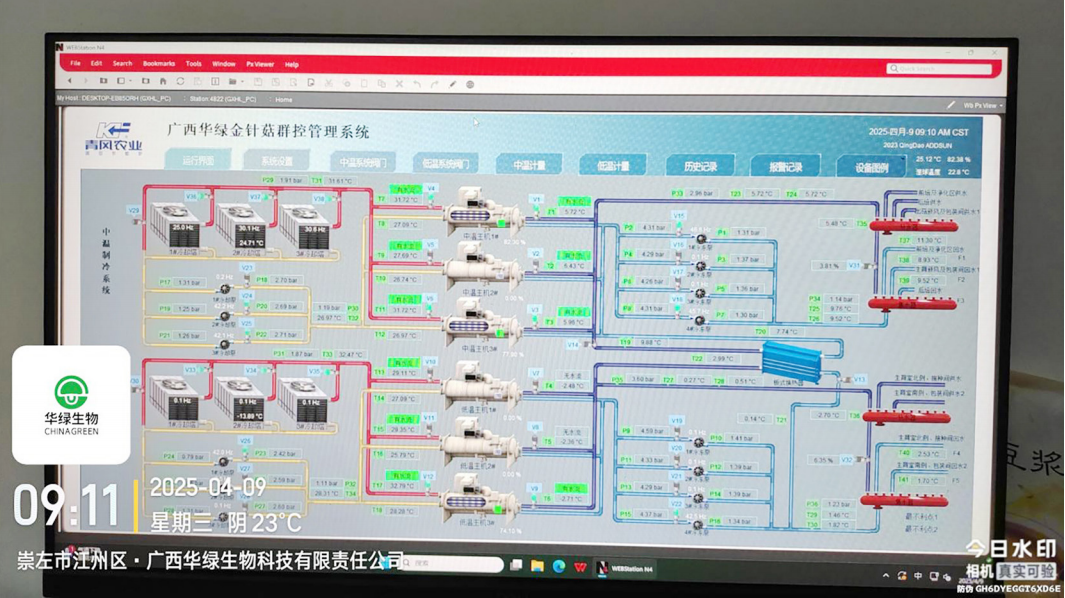

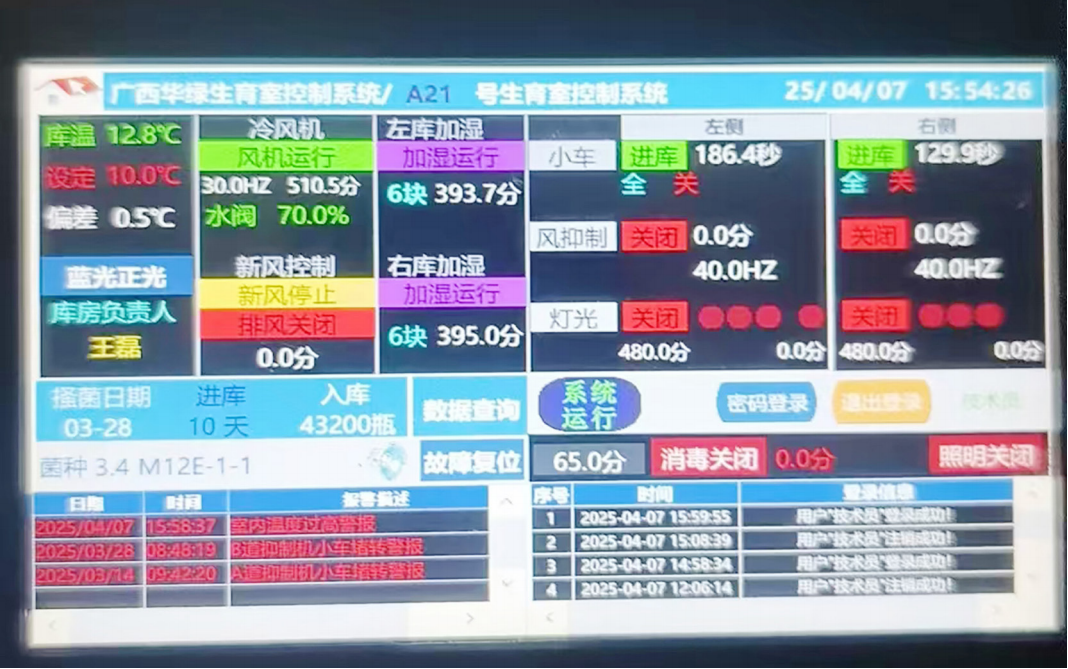

2.建设现代食用菌产业示范区:构建“互联网+”产业链体系,集成物联网、大数据、人工智能等前沿技术,实现从菌种研发到产品销售全流程数字化管理。借助智能监控系统实时采集环境数据,动态调整生产参数,使食用菌生长周期缩短15%,污染率控制在0.5%以下。

3.建立科普基地:设立江州区食用菌工厂化生产科普基地,积极开展农业技术培训、科普宣传等活动。近两年累计开展教学培训、研讨、参观等活动近5000人次,有效普及农业科技知识,提升农户技术水平。

图1:金针菇群控管理系统

图2:生育室控制系统

(三)主要技术

1.智能化环境控制系统:运用高温高压灭菌、臭氧消毒等物理杀菌技术,搭配新风净化系统,打造无菌生产环境。在食用菌生育阶段,通过PLC自动精准控制温度、湿度、光照等参数,使金针菇和真姬菇产量提升20%,品质达到欧盟标准。

2.自动化设备与智能管理:引入自动配料系统、MES生产管理系统,实现从原料处理到成品包装全自动化生产。

3.菌种研发与液体菌种技术:与科研院所、高校开展深度合作,建立菌种选育平台,成功开发出耐高温、高转化率的金针菇菌种。液体菌种生产技术的应用,使菌种萌发时间缩短50%,生产成本降低30%,增强了企业核心竞争力。

(四)运营模式

1.“合作社+农户”原料供应:通过收购农户的蔗叶、玉米芯等废弃物,带动2.3万农户年均增收1500元,13个村集体每年增收10万元,实现企业与农户双赢。

2.智慧工厂管理:借助MES系统实现生产过程实时监控与数据分析,优化生产调度和资源配置。通过大数据分析精准预测市场需求,及时调整产品结构,使库存周转率提升30%以上,提高企业运营效率。

3.产学研协同创新:与科研机构、高校共建合作,开展菌种改良、工艺优化等研究,累计开展多项专利申请及行业标准制定,推动产业技术进步。

三、经验与效果

(一)经验做法

1.农业废弃物富集地区:如甘蔗主产区(广西、云南)、玉米主产区(河南、山东),可利用蔗渣、玉米芯等原料发展食用菌工厂化种植,解决秸秆焚烧污染问题。

2.农产品深加工需求区域:适合有食品加工基础的县域,通过“原料种植—精深加工—品牌营销”延长产业链,提升农产品附加值。

3.乡村振兴重点地区:通过“合作社+农户”模式带动农民增收,吸纳返乡劳动力就业,尤其适用于脱贫地区巩固成果、防止返贫。

4.沿边开放经济带:依托RCEP政策优势,在云南、广东等边境地区复制“生产基地+跨境贸易”模式,开拓东盟、南亚市场,打造外向型农业标杆。

(二)实施成效

1、经济效益:一期项目达产后年产值10亿元,二期预计2025年投产,一、二期全部达产后年产值将达25亿元,年税收2600万元,成为江州区经济增长的重要引擎。食用菌深加工产品附加值显著提高,蛹虫草含片等高端产品利润大幅提升,增强企业盈利能力。

2、社会效益:每年消耗蔗渣、蔗叶4万吨,玉米芯4.5万吨,实现农业废弃物资源化利用,减少焚烧污染。菌渣制成有机肥还田,有效改良土壤结构,提升耕地质量,促进农业可持续发展。目前已有13个村集体与公司签订供料协议,提供就业岗位1500个,其中脱贫群众占比12.4%以上,人均月收入3500元。项目全部建成后将进一步扩招,重点帮扶易地搬迁群众,实现村集体经济和农民收入“双增收”。吸引环保包装、物流等上下游企业入驻,形成产业集群,有力推动崇左市农业现代化转型,发挥示范引领作用。

3、环境效益:生产过程中废水、废气经处理后达标排放,菌渣全部还田,实现“零废弃”生产,践行绿色发展理念。菌渣有机肥替代化肥,减少化学污染,助力有机蔬菜种植,推动农业绿色发展,保护生态环境。

四、总结与展望

智慧种植项目通过技术创新、模式创新,成功实现农业废弃物高值化利用、食用菌智能化生产及产业链延伸,成为农业现代化发展的典范。未来,项目可进一步拓展深加工产品线,加强国际市场布局,并推广至更多农业资源丰富地区,助力乡村振兴与农业可持续发展。