南宁市八桂田园基于AI赋能的智慧大棚种植

一、场景概述

广西农业职业技术大学在南宁市现代农业技术展示中心(八桂田园)实施基于AI赋能的智慧大棚信息化管理体系项目,属智慧种植领域。项目集成智能传感、物联网、大数据及数字孪生技术,构建精准可控的作物生长环境,实现番茄种植全流程智能化管理。依托多模态数据驱动的AI决策闭环和数字孪生实时风险预测,病虫害识别准确率提升20%,推动水肥利用率提高20%、产量增长10%,形成可复制的智慧农业管理模式。

二、场景背景与应用

(一)场景背景

响应《“十四五”农业农村信息化发展规划》,依托广西现代农业技术展示中心(八桂田园)资源,针对传统农业种植管理粗放、病虫害识别效率低、资源利用率不高等问题,借助智能传感、物联网、大数据技术发展趋势,引入产学研资源,旨在构建智慧大棚管理体系,促进技术创新与成果转化,培养复合型农业人才。

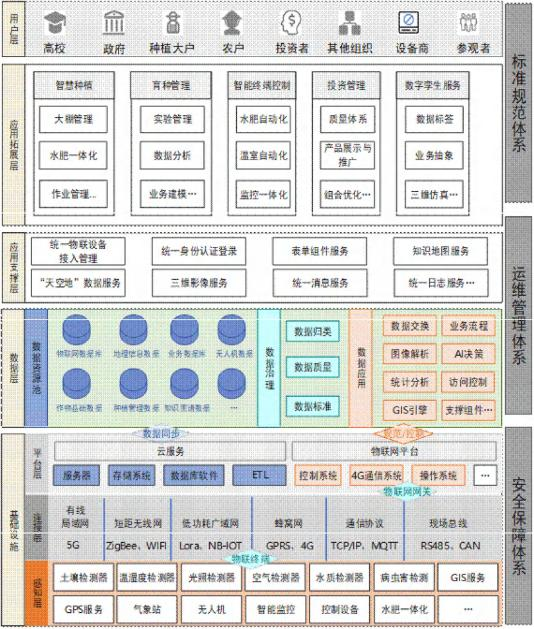

图1:数字大棚种植管理平台

(二)场景应用

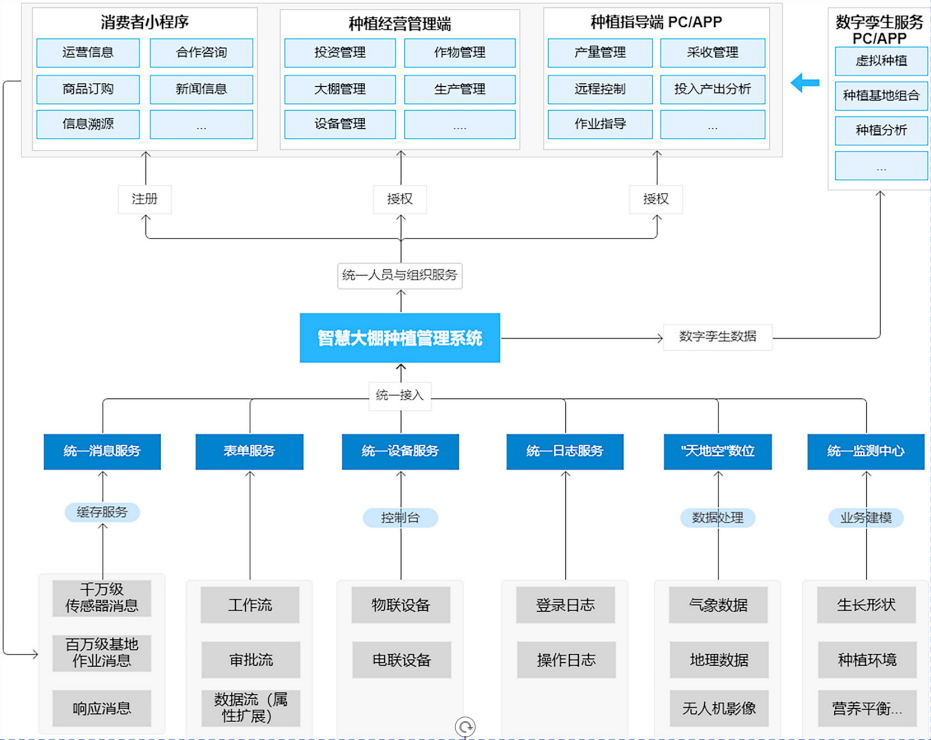

整体技术路线包含大棚种植环境建设、多模态数据资源建库、智慧大棚种植管理系统、数字孪生应用、智能终端控制系统五部分。搭建钢结构温室大棚,配备智能设备构建精准可控的作物生长环境;构建环境感知、GIS、气象及作物生长多模态数据库,采集环境、病虫害与生长状态等数据,为精准种植决策与病害预警模型提供支撑;开发智慧大棚种植管理系统,借助AI算法打造“感知—决策—调控”数据闭环,病虫害识别准确率提高20%,配合水肥动态优化,使番茄糖度提升15%、产量增长10%;搭建数字孪生平台,构建高精度虚拟大棚,实时同步环境数据与设备状态;开发智能终端控制系统,实时精准监测控制棚内环境,环境控制精确度达90%。

图2:智慧大棚种植管理整体架构图

(三)主要技术

采用传感技术实时采集环境参数,大数据技术处理分析海量数据,物联网技术实现设备互联,智能控制技术精准调控棚内环境,无人机与GIS技术进行数据空间建模与监测,AI视觉识别病虫害与生长状态,数字孪生技术模拟预测种植风险。

(四)运营模式

以智慧管理平台为核心,集成种植、投资经营、市场推广,构建完整农业供应链生态。建立合作机制,通过基地承租、设备租赁等协作降低风险;采用统一标准服务接口,开放系统架构,便于维护升级;建设信息溯源和质量管理体系,增强消费者信任;提供专家在线服务与培训,提升技术与管理能力。

图3:整体业务关系图

三、经验与效果

(一)经验做法

针对传统农业问题,创新融合多模态数据,构建精准种植与病虫害预测模型,借数字孪生打造实时同步的虚拟种植环境,利用智能终端远程监控、精准管理。组织管理上,依托政策,引入产学研资源,多方协作推进项目建设。技术应用上,部署多种传感器采集数据,AI算法提升病虫害识别准确率,数字孪生实时模拟环境,智能终端精确控制环境。此模式提高生产效率,削减运营成本与人力,推动传统农业向智慧农业转变。

(二)实施成效

经济效益:智慧大棚运行阶段,年均减少人工投入3万元,以智慧大棚信息化管理体系为模板,应用于学校、定点扶贫村及广西地区农业时,各地区在智慧大棚建设及运行阶段,预计均可减少成本500万元以上,番茄产量提升10%。

社会效益:在定点帮扶村形成了“能人示范+农户跟随+专家护航”的产业发展新模式。累计开展食用菌、水稻等培训8期380人次,实地生产指导45次,培养致富能人12人,有效带动周边农户参与现代化农业生产,发挥了显著的示范引领作用。

生态效益:水肥利用率提高约20%,病虫害发生率降低约25%,农药使用减少约15%。

四、总结与展望

智慧大棚信息化管理体系以数字化平台为核心,实现农业生产全程信息化,集成分析气候、环境、土壤、作物生长等多模态数据,大幅提升农业生产决策的科学性与精准性。该模式的推广,能促进农业信息资源共享与数据价值挖掘,推动农业信息化深入发展。同时,为大数据、人工智能等新技术在农业领域应用提供范例,助力加速农业数字化转型。