贺州市富川县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园

一、场景概述

富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园智慧园区位于贺州市富川瑶族自治县葛坡镇,由富寿农业科技有限公司负责运营建设,通过水肥一体化系统和物联网系统,打造智能化设施农业温室大棚,实现蔬菜反季节生产,产量较传统模式提高30%以上。

二、场景背景与应用

(一)场景背景

我国面临人口多、耕地少的矛盾,人均耕地不足世界平均水平40%,且存在水土流失、盐碱化等问题,传统农业受自然灾害影响大。同时,乡村人口老龄化加剧,“谁来种地”问题凸显。在此背景下,设施农业成为破局关键。它通过精准调控环境实现反季节生产,利用立体种植、水肥一体化等技术减少资源浪费,借助自动化设备降低劳动强度。2025年中央一号文件明确提出“发展现代设施农业”,《全国现代设施农业建设规划(2023—2030年)》进一步细化目标,推动设施农业规模化、标准化发展,为项目实施提供了政策支持。

(二)场景应用

1.温室建设:采用全钢架设计,搭配高透光、抗老化PO膜及保温棉被,确保温室结构稳固、保温性能良好。

2.环境调节系统:安装自动调节设施,可对温度、湿度、光照等环境因素进行自动化控制,为蔬菜生长创造适宜条件。

3.智能化设备:配备智能控制系统,以及土壤检测、数据分析、雾化、水肥一体机等设备,实现种植过程的智能化管理。

(三)主要技术

1.水肥一体化系统:结合滴灌、喷灌设备与EC/pH传感器,实现水肥精准配比。如天津大禹节水园区运用该技术,节水50%、省肥20%,同时提升了果蔬品质。

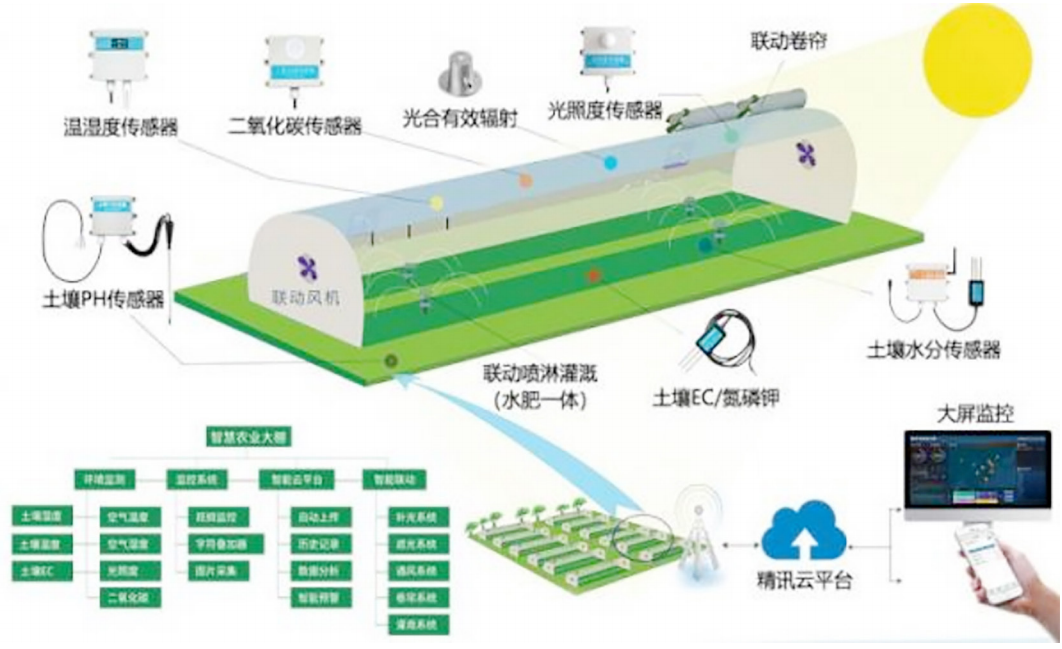

2.物联网系统:部署环境传感器,实时采集温湿度、CO2浓度等数据,通过区块链技术记录作物生长全周期,保障食品安全。

3.设施农业技术:以精准化、智能化、生态化手段,达成“环境可控、资源高效、产出稳定”,推动农业向绿色可持续方向转型。

图1:水肥一体化系统

图2:物联网系统

(四)运营模式

项目采用“政府引导+市场主导+农户参与”的联农带农模式,核心是利益共享、风险共担、资源整合。企业提供种苗、技术、销售等全流程服务,农户按协议获得保底收益和分红。该模式激活了小农户活力,推动了农业现代化与乡村振兴,但未来仍需强化制度保障和技术赋能,以实现可持续发展。

三、经验与效果

(一)经验做法

提质增效:突破资源约束,产量显著提升。智能温室通过环境调控实现反季节生产,蔬菜产量较传统模式提高30%以上。

农民增收与乡村振兴:稳定了农民收入渠道,带动脱贫群众就近就业,壮大了村集体经济。

生态保护与可持续发展:采用绿色生产模式,集中处理废弃物,降低面源污染;节水节肥技术减少资源浪费,助力生态修复。设施农业持续释放“稳粮、增收、生态”的综合效益,成为乡村振兴与农业现代化的关键支撑。

图3:智能化设施农业温室大棚

(二)实施成效

经济效益上,年产蔬菜3500吨,单位面积产值提升50%,带动500余户农户,户均年增收2—3万元,融资模式撬动5400多万元,形成产业规模。

社会效益方面,解决300人就业,开展技术培训培养新型职业农民,“蔬海瑶乡”品牌提升农产品影响力。

生态效益突出,水肥一体化节水30%、省肥20%,减少废弃物污染与农药使用,实现生态与生产良性互动。

可推广性强,技术成熟易复制,联农带农及融资模式解决发展难题,品牌打造与数字化实践为乡村振兴提供范本。

四、总结与展望

富川瑶族自治县乡村振兴(万亩设施蔬菜)产业园项目,依托智能化设施农业技术与创新联农带农模式,在经济效益、社会效益、生态效益及可推广性上成绩斐然。不仅大幅提升蔬菜产量与农户收入,解决就业、培养新型农民,还实现绿色生态发展,为多地提供了可借鉴的范本。