广西融水四荣乡水库移民搬迁绘新篇 多维治理共筑幸福家园

在广西融水苗族自治县的群山之间,贝江如一条碧绿的绸带蜿蜒流淌,滋养着世代居住在这里的各族群众。随着落久水利枢纽工程在四荣乡辖区内启动建设,一场涉及25家公建单位、6个行政村1404户6422人的大规模移民搬迁工作拉开序幕。

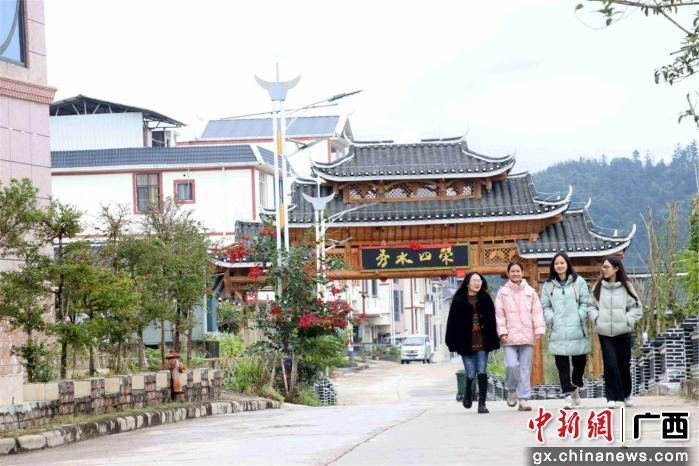

从故土搬迁到新家园,从陌生疏离到亲如一家,从环境简陋到生态宜居,四荣乡以“整体搬迁有温度、社区治理有力度、生态治理有深度、民族团结有厚度”的理念,走出了一条水库移民安置与发展的特色之路,让移民群众的幸福指数节节攀升。

柳州水利局提供

整体搬迁科学规划,筑牢幸福生活根基

“当时得知要搬迁,心里又期待又忐忑,期待能住上新房,又担心新家园的生活不方便。”回忆起搬迁之初的心情,四荣乡移民安置点居民吴业君至今记忆犹新。

为了让群众“搬得出、稳得住”,四荣乡党委政府将整体搬迁工作作为头等大事,从宅基地规划到基础设施建设,每一个环节都细致考量、科学部署。

搬迁只是第一步,完善的基础设施才是群众安心生活的保障。近年来,在粤桂帮扶资金(含广东省、广西壮族自治区)的大力支持下,四荣乡全力以赴推进安置点基础设施建设。污水处理系统的建成,解决了生活污水排放难题,让安置点的环境保持整洁;清晰明了的路牌矗立在街道两旁,为居民和游客指引方向;街道美化工程让原本单调的路面焕发生机,古色古香的民族特色护栏沿着道路延伸,成为安置点一道独特的风景线;房屋改造工作则融入苗族、侗族等民族建筑元素,吊脚楼式的设计、精致的栏杆,每一栋房屋都充满浓郁的民族气息。

“现在我们的房子漂亮了,有民族特色,游客来了都说有看头。”经营“仙兰民宿”的李录仙笑着说。

社会治理创新方式,营造和谐邻里氛围

搬迁初期,“杂居”模式让居民们面临着陌生的环境和人际关系。为打破隔阂,促进邻里和谐,四荣乡从“制度+活动”两方面入手,探索社会治理方式,让安置点逐渐成为一个有温度的大家庭。

这一良好局面的形成,离不开乡规民约、村规民约的约束与引导。四荣乡组织居民共同商议制定乡规民约和村规民约,内容涵盖环境卫生维护、邻里相处、公共设施爱护等多个方面,让居民们在日常生活中有章可循。同时,村“两委”干部定期走访居民,了解大家的需求和困难,及时化解潜在的矛盾隐患,为社区和谐稳定筑牢“第一道防线”。

在活动方面,四荣乡积极开展群众交流性活动。自2021年以来,先后举办了文艺汇演、篮球比赛、舞狮等一系列丰富多彩的文体活动,为居民们提供了交流互动的平台。

如今,四荣乡新集镇的社区治理已形成“政府引导、居民参与、邻里互助”的良好格局。在这里,没有陌生的隔阂,只有邻里的温情;没有矛盾的纠纷,只有和谐的氛围,居民们真正实现了“杂住”却亲如一家。

柳州水利局提供

生态治理“微改造”发力,打造生态宜居家园

“现在,我很高兴有了属于自己的菜园。”吴业君站在自家的菜园前,看着绿油油的蔬菜,脸上洋溢着幸福的笑容。这一切的改变,源于四荣乡实施的“我在广西有个园”项目建设。

2023年,在广东省廉江市的帮扶支持下,四荣乡结合当地民族特色和群众需求,在三江村、荣地村、江潭村等地(含移民安置点)启动“我在广西有个园”项目,共投入资金25.9万元。

除了“我在广西有个园”项目,居民们也积极参与到生态环境改善中来。大家自发出资,在自家屋前屋后种上成排的樟树、水杉、红豆杉等树木。这些树木不仅美化环境,还净化空气,让移民安置点真正成为“推窗见绿、出门赏景”的生态宜居家园。

四荣乡还积极探索“生态+产业”的发展模式,实现生态保护与经济发展的“双赢”。占地面积50亩的柳州螺蛳粉原材料标准化种植示范基地在安置点周边建成,基地里种植的竹笋、豆角等螺蛳粉原材料,不仅长势喜人,还为群众提供了就近就业的机会。

从“脏乱差”到“美如画”,从“生态短板”到“生态优势”,四荣乡通过一系列“微改造”和生态治理举措,让移民安置点的环境日新月异,也让群众的获得感、幸福感在绿水青山中不断提升。

民族团结多元融合,奏响和谐发展乐章

四荣乡是一个多民族聚居的地区,移民搬迁后,如何促进各民族之间的交流融合,成为四荣乡工作的重中之重。

四荣乡党委政府通过开展“民族团结进步宣传月”“民族政策宣讲”等活动,向居民们宣传党的民族政策,普及民族团结知识,引导各族群众树立“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”的理念。同时,在乡规民约和村规民约中明确规定,要尊重各民族的风俗习惯,禁止民族歧视和民族矛盾,为民族团结营造良好的制度环境。

如今的四荣乡,各族群众在语言交流中增进理解,在文化互动中加深感情,在共同发展中凝聚力量。苗族的银饰、侗族的鼓楼、汉族的剪纸,不同民族的文化元素在这里交融碰撞,形成了独特的民族文化风景线;逢年过节,各族群众相互走访、赠送礼品,共享节日的欢乐;遇到困难时,大家互帮互助、共渡难关,展现出浓浓的民族情谊。