永福桑蚕产业成乡村振兴“银色引擎”

政策赋能 强势复苏

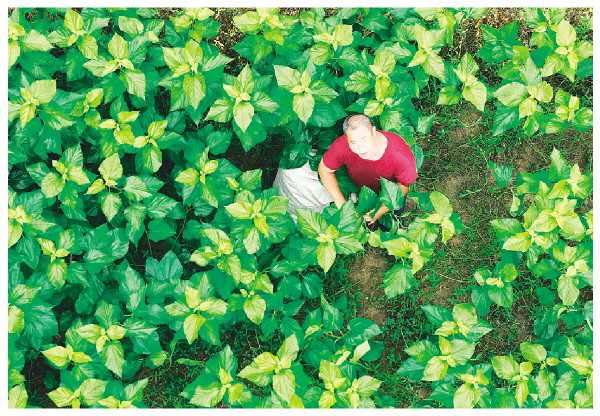

▲广福乡大石村的连片桑园。 记者李忠波 摄

▲广福乡大石村蚕农在采摘桑叶。 记者李忠波 摄

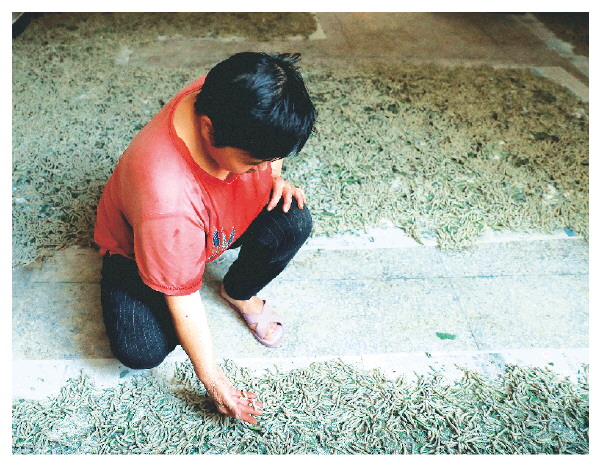

▲广福乡广福村蚕农在查看第二批蚕宝宝的长势。 记者李忠波 摄

本报讯(记者李忠波 通讯员黄克明 向海林)五月的永福县,万亩桑田宛如绿色海洋。第二批蚕宝宝即将从酣眠中苏醒,开始大快朵颐,这片充满希望的土地迎来了热闹非凡的桑蚕丰收季。曾经因市场波动陷入沉寂的桑蚕产业,在政策东风吹拂下强势复苏,成为驱动乡村振兴的“银色引擎”。

5月21日,记者走进广福乡大石村桑蚕养殖区,连片桑园在阳光下泛着油亮的光泽,桑叶沙沙作响,似在奏响丰收序曲。蚕农穿梭在桑树间,指尖翻飞间,鲜嫩的桑叶簌簌落入编织袋中。“今年首批春蚕质量特别好,茧子又大又紧实!”蚕农宾永珍擦着额头汗水,难掩喜悦,“我家今年养了4张蚕种,头一批就结茧680斤,每斤卖到了31元!”

在广福村,蚕农廖传保上午刚采完桑叶,便守在蚕房观察第二批蚕宝宝的长势,“下午蚕醒就可以喂桑叶了!”话语中满是期待。

永福县种桑养蚕历史可追溯至20世纪80年代。40年间,产业几经起伏,受市场波动冲击,桑园面积大幅缩减,不少养殖户被迫外出谋生,曾经红火的桑蚕产业一度陷入“寒冬”。

如何破局重生?永福县委、县政府将桑蚕产业列为乡村振兴支柱产业,精准施策打出政策“组合拳”。据永福县农业农村局经济作物站推广研究员王卫平介绍,当地实行“先建后补、以奖代补”机制,鼓励蚕农建立小蚕共育示范点,单批共育量超50张即可享受每张小蚕50元补贴,重点培育三皇镇、永安乡、广福乡等核心产区。

政策“及时雨”激活了产业的一池春水。广福乡矮岭村党委书记潘建平今年率先响应号召转型养蚕。他给记者算了一笔账:“家里两口人种6亩桑叶,一年收入5万到6万元。现在村里每天都有人来咨询养蚕经,大伙积极性高涨!”

“2012年刚入行时全靠自己摸索,现在不仅有免费种苗,专家还定期上门指导。”有着13年养蚕经验的矮岭村廖昌玉见证了产业的华丽蝶变,“一年能养7到9批蚕,眼下蚕茧价格稳定在每斤25至30元之间,日子越过越有盼头!”

数据见证着产业的蓬勃发展。永福县农业农村局统计数据显示,2025年全县桑叶种植面积达2.03万亩,可供每批养殖2000张蚕种,全年养殖量超两万张,预计鲜茧产量550万斤,年产值突破亿元大关。曾经沉寂的桑蚕产业,正以蓬勃之姿,为永福县乡村振兴注入强劲动力。

5月21日,记者走进广福乡大石村桑蚕养殖区,连片桑园在阳光下泛着油亮的光泽,桑叶沙沙作响,似在奏响丰收序曲。蚕农穿梭在桑树间,指尖翻飞间,鲜嫩的桑叶簌簌落入编织袋中。“今年首批春蚕质量特别好,茧子又大又紧实!”蚕农宾永珍擦着额头汗水,难掩喜悦,“我家今年养了4张蚕种,头一批就结茧680斤,每斤卖到了31元!”

在广福村,蚕农廖传保上午刚采完桑叶,便守在蚕房观察第二批蚕宝宝的长势,“下午蚕醒就可以喂桑叶了!”话语中满是期待。

永福县种桑养蚕历史可追溯至20世纪80年代。40年间,产业几经起伏,受市场波动冲击,桑园面积大幅缩减,不少养殖户被迫外出谋生,曾经红火的桑蚕产业一度陷入“寒冬”。

如何破局重生?永福县委、县政府将桑蚕产业列为乡村振兴支柱产业,精准施策打出政策“组合拳”。据永福县农业农村局经济作物站推广研究员王卫平介绍,当地实行“先建后补、以奖代补”机制,鼓励蚕农建立小蚕共育示范点,单批共育量超50张即可享受每张小蚕50元补贴,重点培育三皇镇、永安乡、广福乡等核心产区。

政策“及时雨”激活了产业的一池春水。广福乡矮岭村党委书记潘建平今年率先响应号召转型养蚕。他给记者算了一笔账:“家里两口人种6亩桑叶,一年收入5万到6万元。现在村里每天都有人来咨询养蚕经,大伙积极性高涨!”

“2012年刚入行时全靠自己摸索,现在不仅有免费种苗,专家还定期上门指导。”有着13年养蚕经验的矮岭村廖昌玉见证了产业的华丽蝶变,“一年能养7到9批蚕,眼下蚕茧价格稳定在每斤25至30元之间,日子越过越有盼头!”

数据见证着产业的蓬勃发展。永福县农业农村局统计数据显示,2025年全县桑叶种植面积达2.03万亩,可供每批养殖2000张蚕种,全年养殖量超两万张,预计鲜茧产量550万斤,年产值突破亿元大关。曾经沉寂的桑蚕产业,正以蓬勃之姿,为永福县乡村振兴注入强劲动力。