植物学分类是一门专业经典的学科,要对茶树种质资源进行深入研究、创新利用、引种交流,分类是必不可少的基础性工作。本文就当今的茶树植物学分类状况作一解析,并对一些疑义提出商榷。

茶树是全球广泛生长的植物,仅中国分布范围就达260多万km²,有数千个种群。要对分布地区如此广大,且数目庞大、性状差别巨大的茶树进行识别、记录、研究、利用是很困难的。正因为如此,才有了古人“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之”的做法。所以必须根据茶树的形态特征、生理特性,由大到小、由表及里地进行识别、梳理,分门别类地排序、命名,这样对茶树的认识、利用才会有头绪,否则杂乱无章,无从入手。再者,对茶树的起源演化、分布区域、亲缘关系研究,以及生产利用等也都需要以分类作为基础。

茶树植物学分类主要是根据形态特征,所以又称形态分类,它不同于育种学分类、六大茶类分类。育种学分类主要是按树型(乔木、小乔木、灌木)、叶片大小(特大叶、大叶、中叶、小叶)、发芽早晚(特早生、早生、中生、晚生)等划分,六大茶类是按加工方式分,它们都不涉及物种问题。

植物学分类通常以花、果、枝、叶等形态特征和解剖结构为依据。植物地理学、孢粉形态学、分子生物学、生物化学、基因测序等虽有助于进行物种鉴定,但还不能完全替代经典分类,也就是说,植物学分类主要还是依据花、果等,因生殖器官在遗传性上是最保守、最稳定的,最能表示物种的特征特性。

茶树分类需要鉴定的首先是花,包括子房茸毛、子房室数、柱头开裂数、萼片茸毛、花冠大小、花瓣数、花瓣质地(厚薄)、花瓣茸毛等;第二是果实,茶树是蒴果,要鉴定果室数(即同一果内有几粒种子,包括未发育的胚)、果皮厚度、果轴粗细;第三是树型、嫩枝茸毛、叶片大小、叶背茸毛、芽叶茸毛等。最后综合各项因子,对照分类系统,确定种、变种或变型。

植物分类学为了区分各个植物类群,根据类群范围大小和等级高低给它一个固定的名称,这就是分类学上的物种(Species)。形态分类主要程序是对标本进行鉴定、对照比较、命名。

按照国际植物命名法规(ICBN),共有12个分级阶元(Category),依次是门Divisio(Phylum)、纲Classis(Class)、目Ordo(Order)、科Familia(Family)、族Tribus(Tribe)、属Genus(Genus)、组Sectio(Section)、系Series(Series)、种Species(Species)、亚种Subspecies(Subspecies)、变种Varietas(Variety)、变型Forma(Form)。

国际植物命名法规规定种名的表示方式是,先写属名(Genus),再写种名(Species),最后写定名人,如大理茶Camellia taliensis Melchior,Camellia是属名(山茶属),taliensis是种名(大理茶),这两个字是拉丁文,要用斜体,最后写定名人Melchior,人名Melchior是英文,要用正体。也即分类学上种名的表示要有属名、种名和定名人3部分。为方便起见,上述大理茶也可缩写成C. taliensis。变种的表示在种名的后面加上“var.”(variety的缩写),再写变种名,如白毛茶变种Camellia sinensis var. Pubilimba Chang,即白毛茶是茶的变种,也可缩写成C. sinensis var. Pubilimba。一般用中文表示时,“变种”两字可以不写。种名一时不能确定的可用C. sp.表示。

茶树属于被子植物门(Embryophyto)、双子叶植物纲(Dicotyledoneae)、山茶目(Theales)、山茶科(Theaceae)、山茶属(Camellia)。

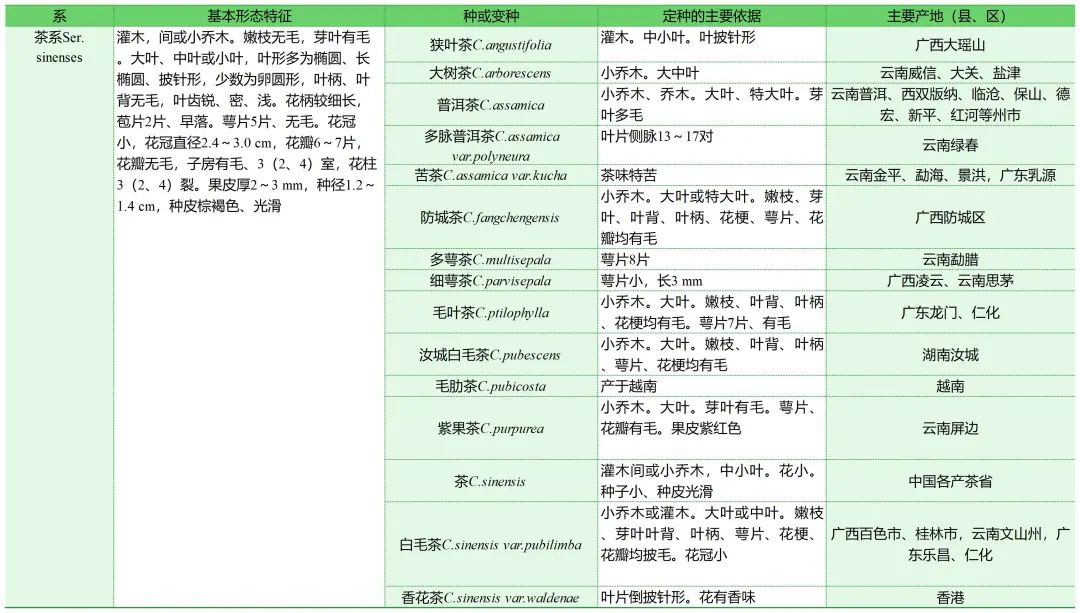

按中国植物学家张宏达分类系统,山茶属分成7个组,茶树属于茶组(Section Thea),通常所说的“茶树”(Camellia sinensis (L.)O. Ktze)是茶组植物的统称。茶组下面再根据子房有毛或无毛,子房5(4)室或3(2)室,分为五室茶系(Ser. Quinquelocularis)、五柱茶系(Ser.Pentastylae)、秃房茶系(Ser.Gymnogynae)和茶系(Ser.sinenses)。

4个系是按性状的分化程度而划分的,野生型茶树多属于五室茶系和五柱茶系,如分布在云南、贵州、广西3省区接壤处的大厂茶(C.tachangensis),分布在云南东南部和广西西部的厚轴茶(C. crassicolumna),云南西南部和西部的大理茶(C. taliensis),哀牢山一带的老黑茶(C.atrothea)等。栽培型茶树多属于茶系,少数是秃房茶系,如全国广泛栽培的灌木中小叶茶树属于茶(C. sinensis);俗称的“云南大叶种”属阿萨姆茶(C.assamica);枝叶花满披白毛,分布在云南东部、广西、广东北部、湖南南部等地的属于白毛茶(C. sinensisvar. pubilimba);花柱3裂、子房秃净,生长在云南东北部、贵州西北部、重庆、四川东南部和西部等地的属于秃房茶(C. gymnogyna)。

张宏达1998年修订的茶组植物中共有31个种4个变种,其中除毛肋茶(Camellia pubicosta Merr)产于越南外,其余均产在中国西南和华南,也即中国境内有30个种4个变种,中国茶树物种数量之多在世界上是独一无二的。

由上图可知,31个种4个变种中,五室茶系6个种,五柱茶系和秃房茶系各7个种,茶系11个种4个变种,可见变种都出现在茶系。

需要说明的是,茶系中的普洱茶不是茶类,而是阿萨姆茶的中文名称。原来,阿萨姆茶是Masters采用印度阿萨姆标本定名的,实际上该种主要分布在云南南部和西南部的普洱茶产区,所以中国林学家陈嵘1937年将中文名用“普洱茶”表示(见中国农学会1937年发行的《中国树木分类学》),但按照国际植物学命名法规,拉丁文只能用assamica。

云南特殊的地形地貌,复杂多样的气候类型,孕育了丰富的种质资源。1981年张宏达的山茶属植物分类系统中,茶组植物只有17个种。中国农业科学院茶叶研究所和云南省农业科学院茶叶研究所1981—1984年对云南茶树资源考察后,张宏达对分类系统进行了修订,物种数增加到31个种4个变种。

植物学界普遍认为,张宏达是山茶科植物分类学的重要奠基人之一,尤其在茶树分类领域贡献卓著。但客观而言,张宏达在茶组植物分类中也存在一些可商榷之处,特别是一些新种的设立不够严谨,在学术界尚有异议,主要有:

1. 将某些形态特征误认为是新的变异,例如大树茶的树体高大,圆基茶的叶基半圆形,疏齿茶的叶齿稀疏,狭叶茶的叶片狭长(披针形),膜叶茶的叶片膜质等,这些都是常见的茶树形态,而被当作定为新种的依据。

2. 在所命名的新种中有的只有个别单株,如大苞茶、拟细萼茶、多萼茶、紫果茶等只有1株,按命名法规定,没有一定数量的种群,种就不能成立。

3. 将变种当作种处理,如大理茶与老黑茶、厚轴茶与马关茶的主要区别是萼片有无茸毛,因此,老黑茶可作为大理茶的变种,马关茶可作为厚轴茶的变种,但张宏达都升级为种。

4. 以地名作分类依据,广西茶、南川茶、缙云山茶、榕江茶等茶树没有特殊性,纯粹是用产地来命名的,由此导致以地名命名跟风,如昌宁茶、文山茶、龙陵茶、漭水茶、海南大叶茶、凤凰茶等等,实际上这些种完全可以归属到相应的种中,像昌宁茶就是大理茶,凤凰茶就是秃房茶。

5. 一般栽培型茶树的花粉都有蜜香或杏仁香味,如果以花香作为定种的依据,那是否所有具花香的茶树都可定为香花茶。

究其原因,一是张宏达是主要依据标本来定名的,难免会出现局限性、片面性或同质异名性;二是张宏达对茶树的形态变异特点缺乏全面的了解。不过,他也意识到了这一点,所以1998年作了少量调整,如滇缅茶(C. irrawadiensis)与大理茶的主要区别是前者嫩枝、芽叶有茸毛,大理茶无毛,遂将滇缅茶合并到大理茶;元江茶(C. yankiangcha)与白毛茶主要区别是叶片卵圆、强隆起,其余无殊,遂将元江茶合并到白毛茶;同为五室茶系仅因果室有差异的四球茶(C. tetracocca)归属到大厂茶。

中国科学院昆明植物研究所植物学家闵天禄在张宏达分类的基础上归并调整成12个种6个变种。其中广南茶并入广西茶,五柱茶并入大理茶,皱叶茶、圆基茶、老黑茶、马关茶并入厚轴茶,拟细萼茶并入德宏茶,细萼茶、狭叶茶并入白毛茶等,这样的归并使种的数量得到了压缩。但闵天禄的归并在系间也出现了一些差错,如将属于五室茶系的疏齿茶、南川茶与秃房茶系的缙云山茶一起合并到秃房茶系,将属于茶系的紫果茶并入五柱茶系的厚轴茶等,这样系间的混乱,会给使用者造成迷惑。

中国农业科学院茶叶研究所陈亮研究员等以子房5室3室、花柱5裂3裂,以及子房茸毛和萼片茸毛的有无为主要依据,结合花冠大小、花瓣数、果轴大小、果皮厚薄、树型、叶片形态等,将茶组植物定为大厂茶、厚轴茶、大理茶、秃房茶、茶、阿萨姆茶、白毛茶5个种2个变种。这样的归并,大大减少了种的数量,根据本人的多年实践和体会,适用于目前茶组植物的鉴定分类。当然,还可进一步将张宏达分类中一些种作为变种处理,像广南茶作为大厂茶变种(C. tachangensis var. kwangnanica)、马关茶作为厚轴茶变种(C. crassicolumna var.Makuanica)、老黑茶作为大理茶变种(C. taliensis var. atrothea)等,这样既涵盖了张宏达分类系统中的绝大部分种和变种,又简单明了,方便实用。

诚然,茶树分类是一项很细致、很严谨的科学研究工作。茶树是异交植物,遗传组成上的高度杂合性和表现型上的多样性给分类造成了一定的难度,再由于分类学家的观点不同,以及所掌握标本的数量或偶然性,造成了迄今国内外茶树分类系统未能完全一致。随着种质资源的发掘和多学科研究的深入,今后茶树分类系统不断修订乃是必须之事。

文章来源于中国茶叶公众号,如有侵权请联系删除!

桂ICP备19006652号 网站标识码:4500000028

桂公网安备 45010302000464号